147ème

semaine

Du

lundi 20 au dimanche 26 mai 1917

LES

DÉCORATIONS FRANÇAISES

De nombreuses familles françaises

gardent encore dans leurs tiroirs telle ou telle médaille ayant été reçue par

un grand-père, mort pendant la guerre de 14-18, ou revenu vivant et décoré. Mais

peu de ces familles savent identifier ces médailles, en voici donc la

description.

La phaléristique (dérivée du mot

phalère) est une science auxiliaire de l'histoire qui a pour objet l'étude des

ordres, décorations et médailles. L'apport de cette science auxiliaire est de

déchiffrer et comprendre la présence d'ordres, décorations et médailles sur

différents supports (tableaux, photographies, armoiries, papiers, monuments).

La guerre de 14-18 a évidemment

entraîné la floraison d’une vaste distribution de décorations militaires,

certaines comme la légion d’honneur ou la médaille militaire existaient déjà, d’autres,

comme la croix de guerre, ont été créée pour la circonstance.

Au début des hostilités, les croix

de la Légion d’honneur et les médailles militaires, qui doivent récompenser les

innombrables actes d’héroïsme, sont distribuées avec parcimonie. En effet, le

haut commandement se garde de galvauder ces prestigieuses décorations par une

distribution trop généreuse. En outre, leur attribution s’accompagne d’une

rente viagère, qui pèserait sur le budget de l’État. Pourtant, le commandement

est conscient de la nécessité de récompenser les hommes. Dans un premier temps,

certains soldats, sous-officiers et officiers sont cités à l’ordre de leurs

unités. Quelques régiments obtiennent des citations collectives et des

inscriptions nouvelles sont portées sur les emblèmes. Ces récompenses

individuelles et collectives, en étant inscrites au Journal officiel, sont

portées à la connaissance de la Nation et de la troupe. Cependant, l’écho de

ces récompenses reste faible. En outre, dans les rangs, on s’étonne de voir des

soldats alliés et ennemis porter des décorations. Dès lors, quelques

initiatives personnelles voient le jour : des chefs de corps prennent la

décision de décorer leurs soldats avec des médailles non réglementaires. À la

fin de l’année 1914 commencent les premières discussions qui aboutissent à la

loi du 8 avril 1915, laquelle crée une décoration dite « croix de guerre ».

|

| Joffre remettant des décorations |

À partir du printemps 1915, les

décorations et signes distinctifs de reconnaissance se multiplient. Leur nombre

augmente après les hostilités. Ils sont distribués aux militaires, mais aussi

aux civils, hommes, femmes et enfants, aux animaux, aux villes, aux corps de

troupe, etc. Après la Première Guerre mondiale, l’armée française reste engagée

sur plusieurs théâtres d’opérations extérieurs (Levant, Orient, Maroc). Par

conséquent, une croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures est créée

en 1921. Enfin, pendant les années 1920 et 1930, les autorités souhaitent

récompenser et honorer les anciens soldats et toutes les victimes de la guerre,

y compris les civils. De nombreuses décorations commémoratives sont destinées

aux seuls anciens combattants.

|

| Les trois décorations françaises présentées dans l'Illustration en 1916 |

1 – La Légion d’honneur

Romaine par son nom (inspirée par

la Legio honoratorum conscripta de

l’Antiquité), par son symbolisme (les aigles) et son organisation (seize

cohortes pour la France), la Légion d’honneur infléchit la tradition des ordres

d’Ancien Régime en étant ouverte à tous, et non plus seulement aux officiers.

Comme certains, tel le ministre de la guerre Berthier, y voient une atteinte au

principe de l’égalité civique et considèrent les décorations comme des hochets

de la monarchie, Bonaparte, en conseil d’État, justifie cette institution : « Je vous défie de me montrer une république,

ancienne ou moderne, qui sût se faire sans distinctions. Vous les appelez les

hochets, eh bien c’est avec des hochets que l’on mène les hommes. »

La Révolution française avait en

effet aboli toutes les décorations de l’Ancien Régime. L’Assemblée constituante

avait créé la Décoration militaire, bientôt elle aussi supprimée. Sous la

Convention, les généraux avaient pris pour habitude d’attribuer des armes

d’honneur (fusil d’honneur, sabre d’honneur, ou encore tambour d’honneur) pour

récompenser les actes de bravoure.

Le projet de loi est discuté

devant le Conseil d'État à partir du 14 floréal an X (4 mai 1802) : Bonaparte y

intervient personnellement et pèse de tout son poids pour soutenir la nécessité

de distinctions, pour repousser la création d'un ordre strictement militaire et

pour réfuter les accusations de retour à l'Ancien Régime. Le projet est adopté

par 14 voix contre 10. Saisi du projet le 17 mai, le Tribunat, qui avait nommé

Lucien Bonaparte rapporteur, l'approuve par 56 voix contre 38, malgré

l'opposition jacobine qui craint la restauration d'une nouvelle aristocratie et

une entorse au principe révolutionnaire d'égalité. Lucien Bonaparte,

Pierre-Louis Roederer, Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont et Mathieu

Dumas défendent tant et si bien le texte de loi qu'il est adopté le 29 floréal

an X (19 mai 1802), par le Corps législatif. La loi n'est signée et scellée par

le Premier consul que le 9 prairial an X (29 mai 1802). Le premier grand

chancelier nommé le 14 août 1803 est un civil (qui restera le seul civil à

cette fonction), Bernard de la Ville-sur-Illon, comte de Lacépède.

|

| Légion d'honneur |

|

| Médaille de St-Louis |

Les insignes sont fixés par décret

le 22 messidor an XII (11 juillet 1804) : une étoile d'argent pour les

légionnaires, une étoile d'or pour les autres grades. Par bien des aspects, ces

insignes rappellent visuellement ceux de l'ordre de Saint-Louis, créé par Louis

XIV pour honorer les officiers et supprimé en 1792 : le ruban rouge, les

branches en croix de Malte pommetées et émaillée de blanc de l'étoile, qui

supporte un médaillon central doré à la bordure émaillée de bleu.

Les premières nominations sont

publiées en septembre 1803. Quatre grades sont créés : « légionnaire », «

officier », « commandant » et « grand officier ». Le 26 messidor (15 juillet

1804) a lieu en la chapelle des Invalides la toute première remise de Légion

d’honneur par Napoléon Bonaparte aux officiers méritants au cours d’une

fastueuse cérémonie officielle, la première de l’Empire. La remise des insignes

se fait selon un appel alphabétique des récipiendaires (tous des civils), signe

de respect par le nouveau régime du principe révolutionnaire d’égalité.

Napoléon décore pour la première fois des militaires lors de la deuxième

cérémonie au Camp de Boulogne le 16 août 1804. La légion d'honneur s'adresse

dès les origines aussi bien aux civils qu'aux militaires, on prête d'ailleurs à

Napoléon la célèbre phrase : « Je veux

décorer mes soldats et mes savants ».

Pour ce qui concerne la guerre de 1914-1918,

il est difficile d’évaluer le nombre des décorés, aucune statistique n’ayant été,

à notre connaissance, publiée, pas même sur les sites des archives de la guerre

ou de la Légion d’Honneur.

Un document–répertoire publié par L’Illustration

est néanmoins important à cet égard, c’est le suivant :

LE

TABLEAU D'HONNEUR

de

la Guerre 1914 - 1918

OFFICIERS,

SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS CITES A L'ORDRE DE L'ARMEE

NOMMES

OU PROMUS DANS LA LEGION D'HONNEUR

OU

DECORES DE LA MEDAILLE MILITAIRE

Il s'agit d'une série de planches,

dont la parution commence le 30 janvier 1915. Elles contiennent chacune 25 à 28

portraits et noms de personnages ayant été "cités à l'ordre de l'armée,

nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur ou décorés de la médaille

militaire". En principe elles ne comportent pas d'indication d'origine.

Les 416 premières planches, ont

été éditées dans L'Illustration sous forme de fascicules de quatre planches du

30 janvier 1915 au 30 juin 1917. Le journal demandait directement à ses

lecteurs de lui envoyer une photographie des décorés qu'ils connaissaient

(famille ou amis), à la simple condition que le motif de la décoration figurât

dans le Bulletin des Armées.

Si dans un premier temps, les

planches paraissaient en supplément quasi régulier du journal, L'Illustration a

ensuite choisi de les publier indépendamment, et ce pour des raisons

financières : à partir de juillet 1917, le Tableau d'honneur parut seul et

mensuellement, par fascicules de 16 planches. A la fin de la guerre, plus

précisément en février 1919, L'illustration avait fait publier 658 planches

totalisant 16 486 médaillés.

2 – La Médaille militaire

La médaille militaire est une

décoration française, instituée le 22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte

pour récompenser les militaires ou assimilés, non-officiers. Elle est décernée

par le président de la République sur proposition du ministre de la Défense.

Elle est parfois appelée Médaille

des braves ou bijou de la nation.

Elle récompense à la fois les

hommes du rang, sous-officiers, officiers mariniers et aspirants et, à titre

exceptionnel, les généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi.

La médaille militaire a été,

depuis sa création, la récompense des campagnes du Second Empire à nos jours,

elle a réuni sous sa devise : « Valeur et Discipline » les soldats les plus

anonymes et les héros les plus populaires tels Georges Guynemer ou Jean Moulin.

Elle compte parmi ses récipiendaires des chefs militaires français tels que les

maréchaux Joffre, Foch, Pétain, Gallieni, Lyautey, Leclerc, de Lattre, Juin,

etc. et alliés, les généraux Pershing, Montgomery... ; à titre très exceptionnel

quelques civils comme le président Roosevelt (à titre posthume) et Sir Winston

Churchill.

La médaille militaire a été,

depuis sa création, la récompense des campagnes du Second Empire à nos jours,

elle a réuni sous sa devise : « Valeur et Discipline » les soldats les plus

anonymes et les héros les plus populaires tels Georges Guynemer ou Jean Moulin.

Elle compte parmi ses récipiendaires des chefs militaires français tels que les

maréchaux Joffre, Foch, Pétain, Gallieni, Lyautey, Leclerc, de Lattre, Juin,

etc. et alliés, les généraux Pershing, Montgomery... ; à titre très exceptionnel

quelques civils comme le président Roosevelt (à titre posthume) et Sir Winston

Churchill.

La Première Guerre mondiale marque

une étape importante dans l’histoire de la Légion d’honneur et de la Médaille

militaire. Au total, l’immense hécatombe de la Première Guerre mondiale a

entraîné l’attribution de 1 400 000 Médailles Militaires, la plupart à titre

posthume. Environ 185 000 médailles militaires ont été conférées durant les

hostilités, 58 000 par arrêtés ministériels postérieurs à la cessation des

hostilités. Au 24 octobre 1923, environ un million de médailles militaires

avaient déjà été décernées à titre posthume à des militaires et marins morts

pour la France.

3 – La Croix de guerre

La croix de guerre 1914-1918 est

une décoration militaire attribuée pour récompenser l'octroi d'une citation par

le commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours de la Première

Guerre mondiale.

Durant la Première Guerre

mondiale, le besoin de créer une récompense pour les combattants s'est fait

sentir très rapidement. Il existait bien la « citation à l'ordre du jour »,

mais ce n'était qu'un témoignage écrit, dans les communiqués, les états de service

et le livret militaire. Cette décoration administrative devait laisser place à

un signe distinctif clair et visible, qui permettait au chef de décorer les

plus vaillants de ses soldats sur les lieux même des combats.

En mars 1914, avant le début de la

guerre, le député Henri Tournade avait déjà déposé une proposition de loi afin

d'instituer, pour les combattants, une médaille dite de la valeur militaire.

Mais ce projet avait alors été repoussé par la commission de la Guerre.

À la fin de l'année 1914, le

général Boëlle, commandant alors le IVe Corps, tente de convaincre

l'administration de la nécessité de la création d'une telle décoration. Il

réussira à convaincre un député, l'écrivain Maurice Barrès, député de Paris et

chantre du patriotisme, de proposer un projet de médaille pour décorer les

soldats, après un exploit particulier.

Le 23 décembre 1914, le député

Georges Bonnefous dépose un projet de loi, signé par 66 députés visant à créer

une médaille dite de la Valeur militaire. Le député Émile Driant, qui siège

alors au parlement entre deux séjours au front, se fait tout naturellement le

porte-parole d'un projet qu'il avait déjà ébauché, alors qu'il était aide de

camp du ministre de la Guerre, le général Boulanger.

Le 4 février 1915, Émile Driant

présente et soutient devant l'Assemblée nationale, le rapport de la commission

de l'armée. « Créons un ordre

récompensant la valeur militaire, mais en lui donnant un nom bref qui sonne

clairement et qui, à lui seul, exclut la faveur de l'ancienneté ». On

l'appellera la Croix de guerre, ce sera une croix de bronze clair, à quatre

branches, surmontée d'une couronne de lauriers, et suspendue à un ruban vert

uni, le vert de la médaille de 1870-1871, débarrassé des rayures noires qui

symbolisaient le deuil de l'autre siècle.

Après la présentation de plusieurs

projets, c'est au sculpteur Paul-Albert Bartholomé qu'est dû le modèle

définitif. Le Sénat adopte le ruban vert rompu par de fines rayures rouges, associant

le symbole du sang versé à celui de l'espérance.

Après la présentation de plusieurs

projets, c'est au sculpteur Paul-Albert Bartholomé qu'est dû le modèle

définitif. Le Sénat adopte le ruban vert rompu par de fines rayures rouges, associant

le symbole du sang versé à celui de l'espérance.

Après d'âpres discussions au sein

des deux chambres, la loi est votée le 2 avril 1915, et promulguée le 8 du même

mois.

Ainsi on peut lire dans

L'Illustration du 1er mai 1915 l'article suivant : « Le gouvernement vient d'adopter le modèle de la croix de guerre appelée

à récompenser les belles actions sans nombre que cette campagne voit se multiplier

au jour le jour. Le journal officiel du samedi dernier 24 avril 1915 a

enregistré le décret présidentiel qui termine les conditions dans lesquelles

sera décernée cette enviable récompense et donne la description de l'insigne.

» Aux termes de ce décret, la croix de guerre est conférée de plein droit aux

militaires des armées de terre et de mer, français ou étrangers, qui ont

obtenu, pour fait de guerre pendant la durée des opérations contre l'Allemagne

et ses alliés, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une

division, d'une brigade. Elle est également conférée en même temps que la

Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires ou civils non cités à

l'ordre, mais dont la décoration a été accompagnée, au journal officiel, de

motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.

Enfin, les villes martyres, les villages entièrement détruits ou les cités

ayant résisté héroïquement se verront attribuer la Croix de guerre, qui

figurera à la place d'honneur dans leurs armoiries.

A suivre…

Sources : Essentiellement les articles de Wikipédia

|

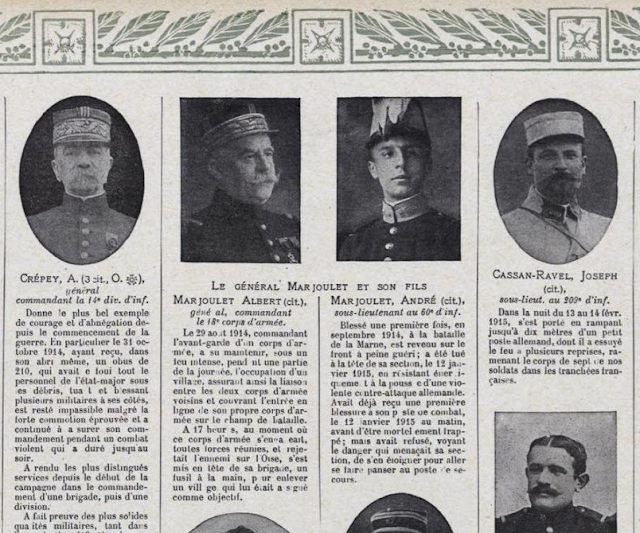

| Nécrologie des deux Marjoulet, Anduziens, parue dans le tableau d'honneur de l’Illustration (Voir semaine 28 de ce blog) |