143ème

semaine

Du

lundi 22 au dimanche 28 avril 1917

BRAVOURES

INDIVIDUELLES DANS UN DÉSASTRE COLLECTIF

Jean-Aimé Benoit, soldat au 31e

régiment d’infanterie

Disparu

le 16 avril 1917 au Bois-des-Buttes (Aisne)

Jean-Aimé Benoit est né à la Grand-Combe le 19

juin 1894, de Jean et d’Augustine née Borne. En 1914 il habite à Anduze, où il

exerce la profession de journalier. Ayant tout juste 20 ans à la déclaration de

guerre, il est aussitôt incorporé le 6 septembre au 112ème régiment

d’infanterie. Beaucoup d’Anduziens font partie de ce régiment, trois d’entre

eux y laisseront leur vie : Numa-Louis Boudouric (voir semaine 046), Louis Cazenove (voir semaine 086), César-Léon Roux (voir semaine 100). Il y reste jusqu’au 5 mars 1915, il est alors

affecté au 31ème régiment d’infanterie. Il y retrouve au moins un autre

Anduzien, Henri-Félix Bastide, tué cinq mois plus tard à Vauquois (voir semaine 054).

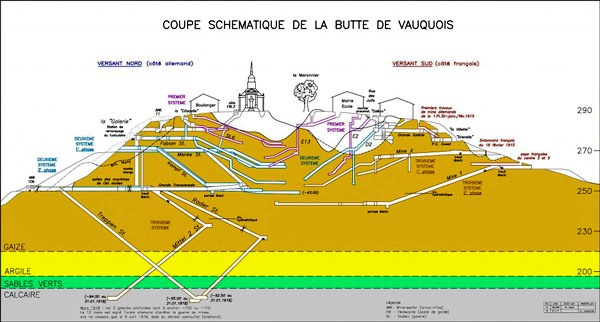

En mars 1915, le 31 RI est en plein

dans la terrible lutte qui oppose les belligérants pour la possession de la

colline de Vauquois. Efficacement fortifié par les Allemands, son plateau n’a

pu être repris qu’en partie par les Français. La situation dure de longs mois,

marqués par des combats au lance-flamme et des explosions de mines énormes. On

note en particulier que le 23 mars 1916 le génie français fit sauter une mine

de 12 tonnes d’explosifs. Mais le cratère de 50 mètres de diamètre entama aussi

bien les lignes françaises qu’allemandes, et dans la confusion qui s’ensuivit

les troupes ennemies occupèrent chacune l’une des lèvres de l’entonnoir.

Le 31 RI est l’un des rares

régiments français à n’avoir pas combattu à Verdun. Entre septembre et novembre

1916, il participe aux batailles de la Somme. De nombreux faits héroïques sont

rapportés par l’historique de ce régiment pour cette période, on en retiendra

un : « La mort glorieuse du sous-lieutenant Charpentier, de la 11e

compagnie, pendant la contre-attaque du 20 septembre, mérite une mention

spéciale. Ce tout jeune officier de 20 ans à peine, depuis le début des combats

de la Somme, se dépense sans compter ; infatigable, insouciant du danger,

joyeux, il donne le plus bel exemple d'héroïsme. Le 20 septembre, à 7 heures, Charpentier

qui, narguant la mort, s'est porté en avant pour voir, dit-il, arriver ces

messieurs, s'écrie : « Les voilà qui

montent. » Il revient au milieu de ses hommes pour ne pas gêner leur tir et

tombe bientôt touché à la gorge par un éclat d'obus. Le sang gicle, arrosant

les hommes qui veulent lui porter secours ; lui-même comprime sa blessure avec

ses doigts et pose son pansement en murmurant : « Carotide tranchée, allons, suis fichu ! », puis, aux

soldats qui l'entouraient : « Vous

autres, allez vous battre, il y a assez de besogne en ce moment. » En

effet, les vagues d'assaut ennemies se succèdent sans interruption ; chaque

fois anéanties et chaque fois remplacées. Charpentier, étendu au fond de la

tranchée, demande à chaque instant : « Eh

bien ! Comment ça va ? » et son visage s'illumine en apprenant les pertes

énormes subies par l'ennemi. Mais le sang continue à couler, le blessé

s'affaiblit ; le lieutenant Rouleau, commandant la compagnie, sur les instances

de ses hommes, parle de transporter Charpentier au poste de secours, mais le

brave officier s'y refuse net, ajoutant d'un ton de reproche : « Oh ! Mon lieutenant, sacrifier ces hommes

dont vous avez tant besoin, le feriez-vous pour vous ? » Jusqu'à midi, Charpentier

encourage ses hommes, il a l'air de ne pas souffrir. « Ma blessure est légère,

dit-il, qu'ils ne s'en inquiètent pas », et, pourtant, quelques instants après,

seul avec son lieutenant, il lui confie ses dernières pensées : « Oh ! Mon lieutenant ! C’est dur tout de même

de mourir à 20 ans, et surtout de se voir mourir ! » Il repense ensuite à

ses hommes : « Embrassez-moi pour eux,

voulez-vous ? » ; Après quoi il ajoute : « Je suis heureux, nous avons tenu et je suis vengé. » Sa mort, vers

13 heures, coïncide avec le ralentissement des attaques sur le front de la compagnie ».

Suite de l’historique de ce

régiment pour avril 1917 :

« Après quelques jours de

repos en Seine-Inférieure et une courte période d'instruction au camp de Mailly,

le régiment est transporté par camions dans le secteur du Chemin-des-Dames

(région d'Ailles), où il séjourne trente-quatre jours.

Il se rend ensuite au camp de

Lhéry (sud de Jonchery) pour une nouvelle période d'instruction. C'est là qu'il

apprend qu'il doit, avec le 5e C. A., participer à l'offensive du 16 avril 1917

et que le secteur du bois des Buttes lui est affecté.

Enfoncé dans nos lignes comme un énorme

bastion, le bois des Buttes domine tout le pays de Craonne à Berry-au-Bac. Sa

puissance défensive est considérable. Il constitue une véritable forteresse,

prenant d'enfilade les lignes françaises. Sur les sommets, sont installés de

nombreux observatoires à l'épreuve, dont les vues s'étendent au loin derrière

notre tête de pont en avant de l'Aisne.

Du 5 février au 2 avril, le 31e

occupe le sous-secteur des Buttes, période rendue pénible par sa longueur,

l'agitation grandissante et les réactions de plus en plus violentes de

l'ennemi, mais pendant laquelle s'effectue le travail lent, minutieux et

compliqué de la préparation de l'attaque. Le 2 avril, le régiment est relevé et

se rend aux carrières de Roucy pour parachever l'instruction des spécialistes

et arrêter les derniers détails du plan d'attaque. Les 11 et 12 avril, le

régiment remonte en ligne, tandis que se poursuit, pendant plusieurs jours, puissante

et méthodique, la préparation d'artillerie. Dans la nuit du 15 au 16 avril, nos

patrouilles pénètrent jusqu'à la deuxième ligne, où l'ennemi s'est retiré.

|

| Attaque du Bois des Buttes par le 31 RI le 16 avril 1917 |

L'attaque est fixée pour le 16

avril, 5 h.50.

A droite : le commandant Lagorce,

avec le 1er bataillon et la 7e compagnie, attaque du sud au nord, avec

objectifs la cote 96, la lisière sud de la Ville-au-Bois.

A gauche : le commandant Fleuriot,

avec le 3e bataillon, attaque de l'ouest à l'est avec objectifs la

Ville-au-Bois.

Le commandant Holtzscherer se tient

en réserve, avec les 5e et 6e compagnies, à la Sapinière.

Les unités d'assaut quittent les

parallèles de départ de dix à quinze minutes avant l'heure H pour se glisser

par petits paquets jusqu'à la première ligne ennemie ; là, tapies au fond des entonnoirs,

elles attendent le signal de l'attaque.

A 5 h.30, l'attaque se déclenche ;

à 6 h.15, le combat commence, l'ennemi s'est ressaisi et se défend sur sa

troisième ligne. Tout de suite, le combat se morcèle, l'action d'ensemble

disparaît pour faire place aux initiatives individuelles. Partout la lutte est

menée avec un courage et une abnégation qui coûtent la vie à beaucoup.

Le 16 au soir, le régiment occupe

presque tous ses objectifs : le bois des Buttes est pris en entier, la Ville-aux-Bois

résiste encore, mais ce village est aux trois quarts encerclé.

Parmi les nombreux actes

d'héroïsme accomplis dans cette journée glorieuse pour le 31e, nous ne mentionnerons

que les épisodes suivants :

Le capitaine Paillard, communément

appelé un « as » par ses poilus, qui a donné la mesure de son courage comme

sous-lieutenant bombardier à Vauquois, est chargé d'enlever, avec la 7e compagnie,

le « Nez-du-Boche » et la cote 92. Il part à l'assaut en tête de sa compagnie, communiquant

à tous sa foi dans le succès. Les premières tranchées boches sont enlevées avec

un entrain irrésistible ; mais, sur les pentes sud de 92, l'ennemi

résiste, ses mitrailleuses se déclenchent, la progression devient lente et

coûteuse. Le capitaine Paillard, bien que blessé grièvement, continue à

combattre. Il est le plus brillant soldat de son unité ; il encourage ses hommes

et ne consent à être emporté, pleurant de rage, qu'après avoir donné ses ordres

pour continuer la progression, le succès lui paraissant assuré.

Section Dubois. — A la cote 92, le

combat est dur, les 3e et 7e compagnies sont arrêtées par un feu terrible de

mitrailleuses devant la troisième ligne dénommée « Tumpling Stellung ».

Envoyée en renfort, la section Dubois réussit, par une manœuvre habile, à

prendre d'écharpe la tranchée ennemie, se dévoile brusquement, et, par un feu

intense, fait une véritable hécatombe de Bavarois. La ligne arrêtée en profite

pour faire un bond en avant et sauter dans la tranchée. La poursuite continue

sur les pentes nord de la butte où l'ennemi s'est creusé de vastes tunnels ; la

lutte est dure à l'entrée de ces abris, elle devient farouche à l'entrée du

principal abri « le Régiments Tunnel », occupé par deux compagnies, et où se

trouve un P. C. de chef de bataillon. Une mitrailleuse en défend l'entrée. Les

Allemands en mettent deux autres en batterie quand survient Dubois avec sa

section. Une lutte à la grenade s'engage, les Allemands se sauvent dans le

Tunnel, poursuivis par les nôtres qui lancent dans l'entrée des grenades

incendiaires. Dubois fait surveiller l'entrée par deux hommes en attendant les

nettoyeurs et poursuit sa marche vers la Ville-aux-Bois. A quelque distance de

là, il trouve un boyau plein d'ennemis. Il s'élance aussitôt, mais le tir d'une

mitrailleuse l'a coupé de sa section : deux hommes seulement le suivent. Sans

hésiter, il engage le combat : d'un coup de revolver il abat le premier

Allemand, tandis que les deux hommes lancent leurs grenades au milieu des

ennemis. Déconcertés, ces derniers mettent bas les armes et défilent devant les

trois Français qui, stupéfaits et vaguement inquiets, comptent jusqu'à 72

prisonniers. Le reste de la section Dubois rejoint à ce moment.

Le soldat Larramendy, qui, en

maintes circonstances, avait donné la mesure de son courage : à Vauquois, en

délogeant à coups de grenades l'ennemi qui avait pris possession d'un

entonnoir, résultat d'une explosion de mine ; à Bouchavesnes, en contribuant au

sauvetage de trois camarades ensevelis et en rapportant dans nos lignes le

corps d'un officier tué, devait encore donner, le 16 avril 1917, de nouvelles

preuves de courage et d'abnégation.

Au cours de l'attaque, un centre de

résistance ennemi, composé de mitrailleuses, empêche la progression du

bataillon Fleuriot. L'agent de liaison Larramendy parvient à se glisser seul

derrière les mitrailleuses ennemies ! Il prévient son commandant de compagnie

qui lui envoie le fusilier-mitrailleur Mormant. Le tir commence, Mormant est

grièvement blessé. Larramendy s'empare de son arme et continue le tir. Les

Allemands sont déconcertés et se rendent à lui : ils sont une cinquantaine. Pendant

ce temps, le 3e bataillon reprend sa progression en avant.

|

| Aquarelle, 17 avril 1917, annoté: "Sous Craonne, le lendemain de la prise du Bois des Buttes, dessin rehaussé de jus d’huîtres ! faute d'eau". (26x18cm). |

Autour de la Ville-aux-Bois, la

lutte continue âpre et sans trêve pendant la nuit du 16 au 17 et le 17 avril. A

16 heures, le régiment déclenche une attaque contre la Ville-aux-Bois, mais

elle ne peut progresser ; elle est reprise le 18 avril au matin, et réussit

pleinement. Les Allemands, surpris au sortir de leurs sapes, attaqués avec

furie par nos soldats que le succès grise, se rendent par paquets.

Du 19 au 23 avril, le régiment

occupe et organise la position conquise, ayant, grâce aux abris nombreux, peu à

souffrir des violents bombardements ennemis.

Pour tous les actes d'héroïsme

accomplis les 16 et 18 avril et sa belle conduite, le régiment obtient d'être

cité à l'ordre de la Ve armée : « Le

31e régiment d'infanterie, sous le commandement de son chef, le

lieutenant-colonel Cuny, a enlevé très brillamment les 16, 17 et 18 avril 1917,

tous les objectifs qui lui avaient été assignés et, par un combat opiniâtre,

est parvenu à réaliser un gain de terrain de trois kilomètres en profondeur, faisant

à lui seul 1.500 prisonniers, dont 34 officiers, et 170 sous-officiers,

capturant 6 canons, plusieurs minenwerfers, 50 mitrailleuses et un important

matériel de toute nature. Régiment d'élite de la plus haute valeur offensive. Le

Général commandant la Ve armée, Signé : Mazel ».

Un tel historique, mettant en

avant des actes de bravoure individuelle, cache l’essentiel : cette offensive

a été un désastre… Les premiers succès sur le terrain dont s’est targué le

commandement n’était dû en fait qu’au retrait en profondeur des Allemands.

Prévenue par l’exceptionnelle préparation d’artillerie concentrée sur quelques

dizaines de kilomètres et sans doute aussi par quelques informateurs, l’armée allemande

avait pu prendre toutes ses dispositions pour attendre de pied ferme, un peu

plus loin, les troupes françaises épuisées et démoralisées par le feu terrible

d’innombrables mitrailleuses. Et ce n’est pas le limogeage rapide du généralissime

Nivelle, premier responsable de cette catastrophe, qui aura pu consoler les

soldats sacrifiés et leurs familles en deuil.

Jean-Aimé Benoit fait partie des soldats sacrifiés

dans cette vaine offensive. Il est déclaré sur son registre matricule comme

mort des suites de ses blessures le 16 avril 1917, et sur sa fiche

récapitulative comme tué à l’ennemi le 17 avril 1917. Mais comme son décès n’a

officiellement été enregistré que le 26 août 1921, il faut en conclure qu’il a

vraisemblablement disparu lors des combats de la grande offensive du 16 avril, puis

que ses restes ont été identifiés avant d’être déposés au cimetière de

Pontavert, devenu la Nécropole Nationale de Beaurepaire, où il occupe la tombe

n° 3654. Son nom figure sur le monument aux morts de la commune.

Jean-Aimé Benoit fait partie des soldats sacrifiés

dans cette vaine offensive. Il est déclaré sur son registre matricule comme

mort des suites de ses blessures le 16 avril 1917, et sur sa fiche

récapitulative comme tué à l’ennemi le 17 avril 1917. Mais comme son décès n’a

officiellement été enregistré que le 26 août 1921, il faut en conclure qu’il a

vraisemblablement disparu lors des combats de la grande offensive du 16 avril, puis

que ses restes ont été identifiés avant d’être déposés au cimetière de

Pontavert, devenu la Nécropole Nationale de Beaurepaire, où il occupe la tombe

n° 3654. Son nom figure sur le monument aux morts de la commune.

Fait relativement exceptionnel :

un secours de 150 francs a été accordé à sa famille le 20 novembre 1917, faible

témoignage des difficultés dans lesquelles devaient se débattre des familles

certaines de la mort de leur proche, mais n’ayant aucun document officiel pour

le prouver.

A suivre…