Du lundi 21 au dimanche 27 octobre 1918

UN SI JEUNE VOLONTAIRE…

Charles-Henri MEJEAN

Brigadier au 211ème Régiment d’Artillerie de Campagne Portée

Mort le 14 février 1919 à Zillisheim (Haut-Rhin)

Charles-Henri

MEJEAN est né le 10 mai 1897 à Anduze, fils de Jules-Saturnin et de Célestine

née Causse. En 1915, il est étudiant. Il signe en décembre un engagement

volontaire pour quatre ans à la mairie de Nîmes, il a dix-huit ans.

Il est

incorporé le 14 décembre 1915 au 19ème Régiment d’Artillerie. Nommé 2ème conducteur

puis 2ème canonnier-conducteur. Il est blessé le 2 juin 1916 : accident de

caisson, avec luxation tarso-métatarsienne et fracture au pied gauche.

Il passe

ensuite dans plusieurs régiments d’artillerie successifs : le 23ème en

janvier 1917, le 22ème en août 1917, le 235ème en octobre 1917, et finalement

le 211ème (29ème batterie) en juillet 1918. Le 15 octobre 1918, il passe

brigadier.

|

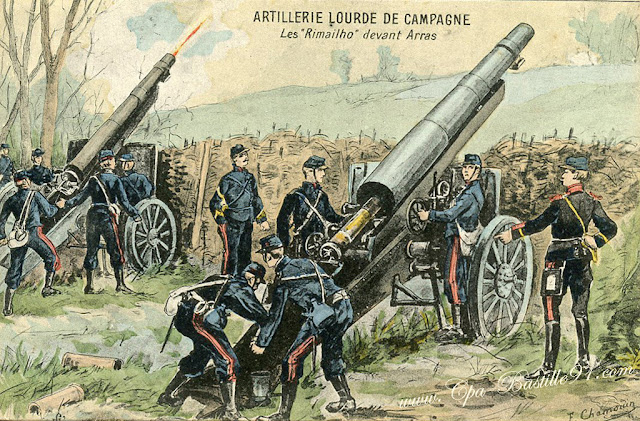

| Un mouchoir aide-mémoire pour les artilleurs de 1914-1918 |

Le

211ème régiment d'artillerie de campagne portée (211ème RACP) a été créé le 1er

juillet 1918. Les éléments hétérogènes qui la composent proviennent d'origines

différentes : Camps d'instruction de Nemours, de Lyon, de Tremblay, jeunes

recrues et réservistes. Dès l’été 1918, il est envoyé sur tous les points où l’on

a besoin d’artillerie : Argonne (août): échelonné depuis la forêt d'Argonne à

la cote 304 : Claon-Croix de Pierre, Lochères, ferme le Jard, Montzéville,

Béthelainville. Attaque du saillant de Saint-Mihiel (sept.), Éparges, Combres.

Secteur de Verdun (sept.-oct.) : bois d'Esnes, Avocourt, forêt de Hesse,

Montfaucon. Puis Vacherauville, Samogneux. Crête d'Ormont. Oct. : bois de

Moirev, bois du Chêne, Consenvoye, Samogneux. Les 21 et 22 octobre, une nappe

de gaz intoxique de nombreux canonniers : ils sont remplacés par leurs homologues

américains. Charles-Henri MEJEAN a vraisemblablement été pris dans ces gaz.

Voici

l’historique de ce 211ème régiment d'artillerie de campagne portée :

« Au

cours des dernières semaines de juin 1918, quelques détachements d'artilleurs

de tranchée, originaires d'unités dissoutes, disséminés dans les villages de la

région Est de Nemours, attendaient impatiemment leur renvoi au front.

Ces

éléments, composés d'officiers et de canonniers ayant tous fait leurs preuves

au feu, admettaient difficilement que le Grand Quartier Général mit ainsi un

arrêt suspensif aux pages de gloire inscrites par eux en différents secteurs. Navrés,

déçus, ils apprenaient, par la voie des journaux, les violentes attaques

allemandes de mai et de juin, et assistaient, impuissants, au défilé lamentable

des convois de réfugiés, chassés de leurs foyers par l'invasion récente.

Pourtant,

la vie, dans ces modestes villages, pouvait paraître calme et paisible à des

esprits moins belliqueux. Les bruits lointains de la bataille parvenaient à

peine à troubler la quiétude de ces paysages verdoyants situés aux confins de

la Brie, offrant aux artilleurs désœuvrés les distractions champêtres de la

saison estivale. Une accalmie toute apparente régnait sur le front ; personne

ne s'y trompait, et les journaux, se faisant l'écho des bruits de la zone des

armées, émettaient de sombres pronostics, préparant d'opinion publique à

l'annonce d'un nouveau coup de massue des forces allemandes. Nos artilleurs,

anxieux, avides de reprendre la lutte, allaient bientôt recevoir satisfaction.

Les

péripéties de la guerre, créant chaque jour de nouveaux vides, et par le fait,

de nouveaux besoins, imposaient au commandement l'obligation de créer des

unités d'artillerie de campagne de plus en plus nombreuses.

Dès

le 1er juillet 1918, le ministre de la guerre fait appel à ces détachements en

réserve, et décide de créer, avec les ressources qu'ils offrent, le 211ème

régiment d'artillerie de campagne portée. Le centre d'organisation d'artillerie

de campagne de Nemours fournit la majeure partie des cadres, le personnel

spécialiste nécessaire, ainsi que le matériel d'artillerie. Les chauffeurs, pilotant

leurs tracteurs et leurs camions, viendront sous peu, des centres d'instruction

de Lyon et du Tremblay.

Au

cours du mois de juillet, les unités se complètent ; les éléments hétérogènes

qui les constituent se soudent les uns aux autres ; peu à peu des liens étroits

s'établissent entre les vieux servants des artilleries de campagne et de tranchée,

déjà aguerris par la vie du front, et les jeunes chauffeurs, appelés des

classes 1918 et 1919.

Les

artilleurs de tranchée, peu familiarisés avec le canon de 75, apprennent à le

servir, au cours d'exercices exécutés dans le calme des cantonnements. Quelques

manœuvres d'ensemble, en terrain accidenté, permettent aux officiers, aux

hommes de troupe, de connaître tous les avantages que peut offrir le matériel

automobile, nouveau pour tous. Bref, peu à peu chacun prend sa place dans cet

organisme moderne qu'est un régiment d'artillerie portée.

Cette

mise sur pied est réalisée un peu hâtivement ; l'instruction elle-même ne peut

être poussée à fond. Les circonstances du moment imposent cette précipitation.

Le 15 juillet, l'armée allemande a renouvelé, sans succès, ses efforts violents

sur le front de Champagne ; chacun sent que la riposte française ne saurait

tarder ; les artilleurs en villégiature forcée dans ce coin de l'Ile-de-France,

auront la chance d'y participer.

Enfin,

les derniers préparatifs sont terminés ; le 29 juillet matin, les moteurs

ronflent, les groupes quittent leurs cantonnements, salués au départ par les

adieux chaleureux des populations au milieu desquelles ils avaient vécu pendant

plusieurs semaines.

Par

un soleil splendide, la colonne de camions et de tracteurs s'achemine vers une

destination non précisée. Quel secteur est réservé au 211ème ? Tous l’ignorent.

Les étapes, qui paraissent longues à certains chauffeurs peu expérimentés,

s'exécutent sans trop d'incidents ; les quelques pannes qui surviennent sont

vite réparées. Le 31 juillet soir, les unités cantonnent à cinq kilomètres au

nord de Bar-le-Duc. La destination se précise : le régiment va reprendre

contact avec le Boche, soit sur le front de Verdun, soit dans la forêt

d'Argonne.

Du

26 au 31 octobre, les batteries du régiment facilitent la progression de

l'infanterie américaine, par de nombreux tirs de concentration. Le 1er

novembre, la 1ère armée américaine lance une attaque à l'ouest de la Meuse, les

groupes du 211ème dont la zone d'action est en dehors de ce secteur, agissent

indirectement par quelques tirs de concentration dans la région boisée de la

rive droite : bois de Moirey, ferme de Solférino. A partir du 5, les positions

du 1er groupe donnent des possibilités de tir insuffisantes ; ce groupe

s'avance vers le nord et occupe un emplacement à 1.500 mètres au nord de

Consenvoye. Il participe, l'installation à peine faite, à une action menée par

la 15e division coloniale sur les fermes Sillon, Fontaine, Solférino.

Du

6 au 8, l'infanterie continue à progresser, pas à pas, dans la direction de

l'est ; les batteries appuient cette action, mais elles vont atteindre leur

limite de portée. La résistance allemande, opiniâtre en certains points,

faiblit dans son ensemble. De nombreux signes de lassitude se manifestent

depuis quelques semaines ; l'armée allemande d'octobre 1918 n'a pas la ténacité,

le mordant de nos adversaires des années précédentes.

L'armistice

du 11 novembre arrête l'élan de nos fantassins coloniaux qui, ayant franchi les

Hauts-de-Meuse, s'apprêtent à descendre dans la plaine de la Wœvre, où ils ont

atteint Damvillers. Le canon s'est tu ; les artilleurs, habitués à un dur

labeur quotidien, sont fort étonnés de ce repos inattendu.

Venu

tardivement dans la mêlée, le 211ème régiment d'artillerie de campagne portée n'a

subi que des pertes minimes ; mais les fatigues, les privations ne lui ont pas

été ménagées. Le froid, la pluie, les longues stations dans la boue, la

privation de sommeil n'ont pu abattre l'énergie de ces vaillants qui, depuis

plus de deux mois, menaient le combat aux côtés de la jeune armée américaine.

Pendant ces semaines pluvieuses, ils avaient parcouru en tous sens cette région

meurtrie de Verdun, vue par beaucoup pour la deuxième ou la troisième fois ; la

boue argileuse des Hauts-de-Meuse leur paraissait plus légère maintenant qu'ils

tenaient la victoire. La joie chantait en leur cœur, et la plupart espéraient

bientôt franchir les lignes et pénétrer en pays reconquis. Hélas, le 211ème ne

devait pas bénéficier de cet honneur ».

A

quel moment Charles-Henri MEJEAN a-t-il

quitté la zone du front ? Le libellé « suites de maladie contractée

en service » est vague. Statistiquement toutefois il désigne à l’époque

deux des fléaux qui ont frappé l’armée française : la tuberculose ou l’intoxication

par les gaz de combat. Compte tenu du parcours du régiment concerné, et de sa

fréquente exposition à ces gaz, notamment en octobre 1918, on peut penser que c’est

cette dernière qui est responsable de son maintien en hôpital pendant trois

mois après l’armistice. Toujours est-il qu’il meurt le 14 février 1919 à 14

heures, à l’ambulance 219 de Zillisheim (Haut-Rhin), des suites de cette « maladie

contractée en service ». Il figure sur le Monument aux Morts d’Anduze,

ainsi que sur son Livre d’Or et sur la stèle de l’église Saint-Etienne.

Il

est inhumé dans la Nécropole nationale d’Altkirch (Haut-Rhin), tombe 478.

A suivre…

L’hôpital de Zillisheim, immense

bâtiment se trouvant près de Mulhouse dans l’Allemagne de l’époque, avait été

brièvement occupé par les troupes françaises en 1914. Le médecin major Marius-Antoine

Perriol a laissé un intéressant journal des événements vécus par lui dans cet

hôpital du 23 août au 2 septembre 1914 :